バローロ伝統主義を守りつつ、常に自由を忘れないMaria Teresa

イタリア語版 ITALIANO

Cantinaの歴史は曾祖父Bartolomeo Mascarelloに始まる。当時バローロ組合で働いていたが、1900年初め頃戦争などの理由で閉鎖となり、祖父Giulio氏に知識ノウハウを引き継いだ。1917年祖父はカンティーナを開き醸造を始める事となる。父Bartolo Mascarelloは7~8歳の頃から畑の仕事を見て育った為祖父Giulioから無理なく引き継がれ、この世界に入っていった。Bartoloはこの価値ある土地に生まれたことに誇りを持ち、時代背景もあってGiulioとは異なるリズムでBarolo造りを継承した。

『土壌(畑)がすべての根源である。』

基本的に器具は祖父の時代から受け継いだものを使用しているが、改善のために、昨年秋ソフト圧搾機を導入したり、地球温暖化によってこのカンティーナの温度も発酵時期に上昇気味の昨今、発酵温度調整する器具(scambiatore di calore a fascio tubiero)を使用する。父親の頃はカンティーナは冷え過ぎて暖房をつけていた事もあったそうである。それから、ボトリング、ラベル貼り機は機械化したが後は昔のまま。ボトリング、ラベル貼り機は実際近くの親戚のカンティーナと兼用しているという。確かに1年の内2週間しか使用しないものである。

セメント タンクは表面を磨いたそうで真っ白。後は内側に樹脂を塗れば準備が整う。

Baroloの醸造においては発酵が終わった後、ブドウの状態によって30日~50日間マセラシオンする。若いブドウであれば短い期間、健康で良く熟したブドウであれば長い期間といった具合に。

『毎年 ATTENTO! 注意』

熟成:フレイザ、ドルチェット:9か月

ランゲネッビオロ、バルベラ:2年

バローロ 3年 +1年 瓶熟成

7月終わり頃ボトリング、1年後の9月に晴れて出荷となる。

イタリアの伝統を継承し、4つの畑から収穫されたブドウを一緒に醸造を行う。つまり一種類のBaroloが出来上がる。

ブルゴーニュでは、Cru、単一畑のブドウのみで造る為、畑毎のワインが出来上がる。

しかし昨今フランスの伝統であるCruは人気があり、値段もより高くなる。

『マーケティングは勉強していない(私の仕事ではない)』

カンヌビの畑は南向きで砂質(sabbioso)であり、余り暑い年は苦手である。4つの畑があると、バランスよくその年のバローロが出来る利点もある。

Menzione Geografiche Aggiuntiva

2010年にバローロのラベル表示の規定が変わったことで、彼女のワインはランクが一番下になったという。つまり、トップはCru単一畑を記載しているBarolo, Cruを記載するためには必ずその畑が位置するComuneを記載する必要がある。

よって、Bartolo Mascarelloの場合、4つの畑のうち3つはComune di Barolo,

1つはComune di La Morra。2つのComuneがある為、記載不可となり、単にBaroloという記載になる。

2009年迄は、伝統的に4つの畑をラベルに記載していたが、規則によって変更を強いられることは悲しい。

『バリックは単なる Moda del mondo 流行。』

1980年代 Barolo boysの革新によってバリック使用が始まる。消費者に大変好評を得て、多くの生産者が続いてバリックを使用するようになる。

今2017年 伝統主義に回帰する傾向がある。

『私は元からずっと伝統主義。伝統とは文化の歴史と人生経験。』

このカンティーナの奥に年代毎に保管されている。1955年というおそらく一番古いヴィンテ―ジがあった。

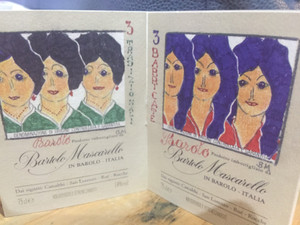

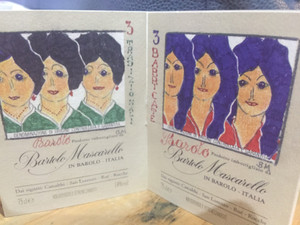

もうひとつ興味深いのが Bartolo Mascarello自作のラベルである。

彼は65歳の時、醸造の仕事が身体的に難しくなり、ある時遊び半分でデザインを描き始めた。ところが、これが人気を呼び、コレクターも現れる程である。

オリジナルのラベルはカンティーナに保管され、販売用はコピーとなるが、とにかく限定数である。実は彼はとても冗談が好きで、皮肉を込めた風刺が得意であった。

これは家族全員がそうだったようで、Maria Teresaもその血を受け継いでいる。よって、文中の『』の言葉は彼女の直球な発言から選んで挙げてみた。

『小さい生産者だからこそ言動の自由がある。大きな生産者であれば、売上に響く為、お客様に同情しないといけないでしょう、でも小さければ私達を好きなお客様が居れば十分なのよ。政治的な事であっても明言できる。』

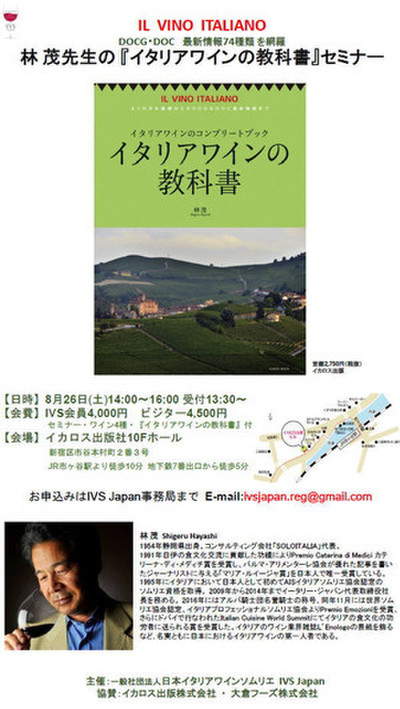

有名なラベル(Etichetta)のひとつに,[NO BARRIQUE NO BERLUSCONI]がある。

『ベルコーニの友達や支持者は絶対買いに来ないわね。』

実はインタビューの間に、突然ある紳士が尋ねてきて、2年前に買いに来たのだが、また少し入手したいという。Teresaは見覚えのある顔だといって、思い出そうと台帳を見るが見当たらない。話を辿っていくと、どうやら数人のグループでバローロに関する仕事(趣味?)をしている。今では少し離れて暮らすが子供の頃は近くに住んでいて、この土地の変わり様を語り始めた。沢山の木々、自然があって家族がいくつか集まって外で食事をよくしたそうだ。また、Bartoloのワインのファンであり2010,2011年のEspressoで批評された時があったが、その後プレミオ受賞してから一機に見直された話までしていた。そんな会話が進むと、Teresaは初めは全て予約で完売だと言っていたのだが、4本ならといって用意し始めた。彼はとても紳士であった。

とまさに’’Bartolo Mascarelloのお客様’’に遭遇する機会に恵まれた。

『お客様にも Storico 歴史がある』

さて、ラベルの話に戻すと、もうひとつ素敵なのは女性に例えて描いたもの。

左のラベルはTRADIZIONALI 伝統的なクラシックな装いの女 (修正を加えていない)、右のラベルはBARRICATE 化粧や装いがモダンな女(バリックやMacchia(化粧⇒修正した)の言葉遊びが面白い)

Bartolo 氏は2005年に他界している。そこから彼女は1人の寂しさを時に感じるという。

『問題は常にある。』 とりわけ自然は読めない為、苦難である。

mi manca Padre... 問題があれば必ず、亡き父と心で話している。

2002年、2016年の雹

2014年 雨が多く、育てるのに困難を要した。

試飲させて頂いたのはLanghe Nebbiolo 2014

2014年は夏に雨が多く、病気や雹も2回

結局選ばれたブドウは通常の30%~50%減だった為、ワインの生産量も少ない。

ところが苦労して造った反面、フレッシュな酸度のしっかりしたワインに仕上がった。 フルーティ、若い、酸がある、アルコールが低い。

『飲み易さも重要である。』

Barolo 2012 この年は天候は標準的でタンニンも繊細、よりエレガントなワインに仕上がった。

マリアテレーザは多忙にも関わらず、私の願い通り畑に連れてって下さった。

今年植樹してから70年経つ、San Lorenzoの畑はサイクルとして、2年間の休憩が必要である。このお休みの間の2015年~2年間は Bussia のブドウを代わりに使用している。

よって、この2年間のワインはこれまでと一味違うはずである。

畑は合計約5ヘクタール。Comune di Barolo(バローロ村)の中にカンヌビ、サンロレンツォ、ルエ、それから、Comune di La Morra (ラ モッラ村)にロッケ ディ アンヌツィアータと分かれて所有。

La Morra (Annunziata)には生家があり、今従妹がやはりワインを造っている。

バローロは15~20,000本、ランゲネッビオーロは2~3000本、その他生産しており、品種はネッビオロの他ドルチェット、フレイザ、バルベーラ。

『収穫はSorpresa!(驚き)』

通常は9月中旬にドルチェット、それからフレイザ、バルベーラ、一番最後にネビオロ。

ここ15年の気候の変化に毎年決まった時期とは言えなくなっている。

カンヌビの畑は南向きで砂質(sabbioso)であり、余り暑いと苦しむ。

彼女は小柄で華奢だがピョンピョン跳ねるように畑を上っていく。遠くから見ると緩やかな丘であるが、いざ中に入ると結構な傾斜である。

ここで 直ぐ側にあるカンティーナ Marchesiが過去にCruの名声を手に入れる為の画策があった事実を恥ずかしい話だと言う。

この写真はちょうどカンヌビであるが、ちょうどそれを取り巻くようにMachesiの畑がある。それらの広い畑もカンヌビと呼べるよう許可を申請したのだ。裁判で初めはカンヌビの生産者達の控訴で、却下されたのだが、2度目には勝訴し、カンヌビとラベルに記載が認められた。

ブドウの木を結ぶのは柳を使って自然を意識している。

畑はAnfiteatro 半円形の劇場型に南向きに拡がっている。

黄色いミモザが色鮮やかに咲いていた。やはり女性Teresaさんを垣間見る。

la data di visita: il 30 Marzo 2017

Kyoko Matsuyama