今年好評頂きましたイタリアWSA(Worldwide Sommelier Association)認定講師をお招きして、イタリアワイン専門に学べるコースを来年も開催決定!

今回はマスターコースも実施します。

お申込み、ご質問はこちらまでお問合わせ下さいませ。 募集開始!

EMAIL:info@lci-italia.com

お問合わせフォーム

Corso di Sommelier

ワイン好きな方、ワインを仕事になさっている方、なかなか系統だって学ぶのが難しいイタリアワインについて、一度専門的に勉強されたい方に、より詳しい知識と共に、イタリアワインの面白さを理解するチャンス。

テイスティングの種類も豊富な贅沢な内容。 通訳もあり、ご質問も自由に行って頂けます。

講師 *通訳あり

Prof.Avv.Giuliano Lemme

Prof.Avv. Antonella Anselmo

ローマを本拠地とするFIS(Fondazione Italiana Sommelier)よりWSA認定シニア講師をお招きします。

FISはイタリアワイン雑誌で有名な『Bibenda』を発行しており、更に毎年イタリア各州へ足を運んでワインを評価し、最終的にGrappoli(ブドウ房)の数で判定し、毎年ワインガイド本を発行していることでも知られております。

講師も他のソムリエと一緒に評価に携わっており、現状のイタリアワインの実態を語って下さる事もコースの魅力です。

タリアワインソムリエコー

ス コース 【全て通訳付き】

コース 【全て通訳付き】

【基礎コース1】イタリア各州のワインBase

【基礎コース2】お食事との合わせ方 Base

【マスターコース】イタリアの豊富な品種と土壌 Master 1. / Master 2.

イタリアワインソムリエコース

ディプロマ

ディプロマ

1部、2部両コース修了され、最終試験に合格された方にはWSAイタリアワインソムリエの資格とタストヴァンTastevin、カラートーン識別カードが授与されます。

1部、2部両コース修了され、最終試験に合格された方にはWSAイタリアワインソムリエの資格とタストヴァンTastevin、カラートーン識別カードが授与されます。

イタリア政府認可 WSA worldwide sommelier association 会長Franco Maria Ricci直筆の修了証が授与されます。

イタリアワインソムリエコース

コース概要

コース概要

【 Corso sui vini regionali イタリア各州のワインコースBASE】 3時間x 5レッスン

【 Corso sui vini regionali イタリア各州のワインコースBASE】 3時間x 5レッスン

【日程】 レッスン1日目 2017年1月18日(水)19:00 ~22:00

レッスン2日目 2017年1月19日(木)19:00~22:00

レッスン3日目 2017年1月20日(金)19:00~22:00

レッスン4日目 2017年1月21日(土)18:00~21:00

レッスン5日目 2017年1月22日(日)18:00~21:00

【受講費用】 85,000円(税別)

1)イタリアワイン醸造学 北西部:ピエモンテ州、ヴァッレダオスタ州、ロンバルディア州

テイスティング:4種類

2)イタリアワイン醸造学 北東部:ヴェネト州、トレンティーノ-アルトアディジェ州、ジューリア ヴェネツィア フリウリ州

テイスティング:4種類

3)イタリアワイン醸造学 中部1:トスカーナ州、エミリアロマーニャ州、マルケ州、アブルッツォ州

テイスティング:4種類

4)イタリアワイン醸造学 中部2:ウンブリア州、ラツィオ州、カンパーニャ州、プーリア州

テイスティング:4種類

5)イタリアワイン醸造学 南部: バジリカータ州、カラブリア州、シチリア州、サルデーニャ州

テイスティング:4種類

試験とディプロマの授与

場所:LCIイタリアカルチャースタジオ 吉祥寺

イ 【Corso di abbinamento ワインと食事の併せコース 】 5時間 x 2日間

【Corso di abbinamento ワインと食事の併せコース 】 5時間 x 2日間

【日程】 2017年1月21日(土)・22日(日) 各11:00~16:00

【受講費用】:65,000円(税別)

1日目) - 食事とワインの合わせ方の感覚分析と技法 (Analisi Sensoriale del Cibo e del Vino、Tecnica dell'abbinamento)

-パスタ、パン、米料理、 魚との合わせ方・理論と実践・試食 (Pasta, Pane ,Riso e Pesce DEGUSTAZIONE: cibo e vino )

イタリアワインソムリエコース

2日目) - 肉、イタリアサラミ類の合わせ方・理論と実践・試食 ( Carne e Salumi Italiani DEGUSTAZIONE: cibo e vino )

- イタリアチーズ、ドルチェ、ジェラート、フルーツ、チョコレート (Formaggi Italiani ,Dolci, Gelati, Frutta e Cioccolato DEGUSTAZIONE: cibo e vino)

場所: Ristorante PRIMI BACI 吉祥寺駅3分

【 Corso Master Primo '' vitigni e regioni italiani'' イタリア品種と土壌 マスター primo コース 】 3時間x 3レッスン

【 Corso Master Primo '' vitigni e regioni italiani'' イタリア品種と土壌 マスター primo コース 】 3時間x 3レッスン

このMasterコースはイタリアワインをお仕事になさっている方、既にソムリエを勉強された方、またイタリアワインを好きな方が更にイタリアワインの魅力、面白さを追求するために知っておきたい、より深い知識が学べますので、大変興味深い内容です。

【日程】 レッスン1日目 2017年1月18日(水)13:00 ~16:00

レッスン2日目 2017年1月19日(木)13:00 ~16:00

レッスン3日目 2017年1月20日(金)13:00 ~16:00

【受講費用】 60,000円(税別)

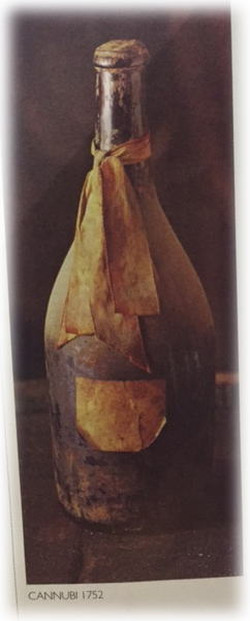

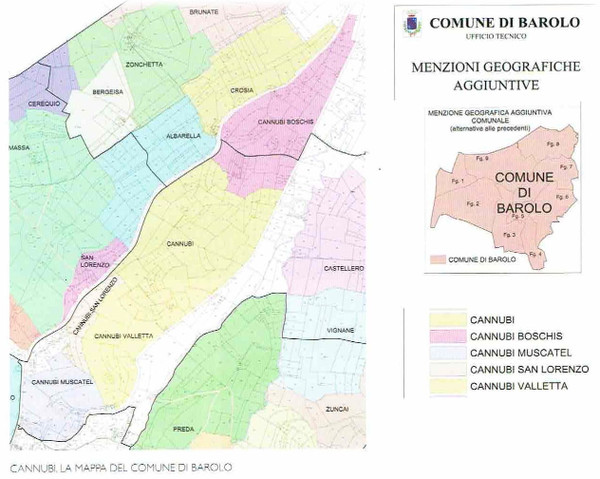

1) 品種:ネッビオロとモスカートと土壌(ピエモンテ州~ロンバルディア州、世界遺産エリア)

I terroir di Nebbiolo e Moscato (Dal Piemonte alla Lombardia: borghi e paesaggi Unesco)

2)品種:サンジョベーゼとヴェルディッキオと土壌(イタリア中部;品種多様性、歴史的・文化的に見られる土壌の細分化)

I terroir di Sangiovese e Verdicchio (Centro Italia: la grande biodiversità,la frammentazione storica e culturale da costa a costa)

3)品種:アマローネとガルガネーガと土壌(ヴェネト州と古代)

I terroir dell’Amarone e del Garganega (Veneto e la classicità palladiana)

※マスターコースPrimoの受講資格: イタリア各州のワインコース BASEを受講された方。又は他のワインソムリエコース資格取得された方。

このコースではイタリアの豊富な土着品種の中でも代表的重要な品種とその土壌や気候の特性、そこから生まれるワインについて知識を深めていきます。

この3日間のMaster 1を前半とし、次回に後半(Master 2)が開催されます。

各レッスン講義とテイスティング実践で構成されております。

イスティング用のすべてのワインは この度、モンテ物産(㈱)様よりご協賛頂きます。

※各コース12名様限定テお申込みはお早めにどうぞ。

Eメール:info@lci-italia.com TEL:0422-24-8897 LCIイタリアカルチャースタジオ

【主催】 IVS Japan 日本イタリアワインソムリエ

【企画運営】 LCIイタリアカルチャースタジオ

【定員】各コース12名

*コースは基礎1と2がセットで、まずご受講頂き、こちらのコースを修了された方にマスターコース1をお勧め致します。

スケジュール等のご都合により、基礎1、2、マスター1のいずれかだけの受講も可能でございます。

***************************************

Il corso è organizzato in collaborazione con Fondazione Italiana Sommelier (con il riconoscimento giuridico della Repubblica Italiana) e Worldwide Sommelier Association, che hanno esperienza pluridecennale nell'organizzazione di corsi per sommelier. I docenti sono relatori della F.I.S. e della W.S.A.

***************************************

タリアワ

Copyright(c) All right reserved. 2014 Lingua x Cultura Italiana - LCI